ペリーヌ物語

1978年1月1日~12月31日放映(全53話)

ペリーヌ物語は、世界名作劇場の初期作品のなかでは目立たない存在である。“ペリーヌ”を画像検索すると『ストライクウィッチーズ』のペリーヌ・クリステルマンの画像ばかりがヒットする。さらに、“ペリーヌ エロ”を画像検索するとペリーヌ・クリステルマンのいやらしい画像ばかりがヒットする。

『ペリーヌ物語』1話 ペリーヌ・パンダボアヌ

ただし、目立たないからといって甘く見てはいけない。特に、ストーリー運びについては、一分の隙もないといってよい作品である。

本作品において、ペリーヌは<結びつける者>という役割を担っている。ペリーヌ自身のキャラクター設定からして、そのように意図されている。

まず、血統についていえば、ペリーヌはインド系の母とフランス系の父をルーツにもち、民族的、文化的に両者の中間に立つ存在である。その生い立ちからペリーヌは英語とフランス語のバイリンガルであり、後に通訳に抜擢されて(34話)、頭角を現していったことは、<結びつける者>というペリーヌの役割をもっとも端的に示している。

また、13歳という年齢についても、同じことがいえる。子供というには精神的・肉体的に成熟しており、作中でもペリーヌは大人に混ざって祖父ビルフランが経営する紡績工場で働くことになる(28話~)。しかし、大人というには世知に長けておらず、一人で写真屋の商売をしたときは子供だと侮られて全く客をつかまえられなかった(16話)。つまり、ペリーヌは大人と子供の中間的に立ち、両者をつなぐ存在なのである。作中でも、工場の同僚の愚痴をビルフランに子供らしい率直さで伝えようとして、同僚を慌てさせるシーンなどがある(48話)。

一方、ペリーヌを取り巻く環境については、いくつもの分断がみられる。

まず、本作品におけるペリーヌの最大の目的は、祖父ビルフランとの家族としての結びつきを取り戻すことにある。しかし、祖父は息子が外国人と結婚したことを許さず、孫であるペリーヌの存在すら知らない。祖父とペリーヌは完全に断絶しているといえる。

また、ビルフランは工場の経営者としては有能なのだが、時代性もあって労働者の待遇や権利についてほとんど配慮することがない。孫であることを隠して工場で働くペリーヌの給料は毎日のパンを買うのに精いっぱいで、総じて労働者の待遇は悪い。つまりは、労使間が断絶しているのである。

さらにいえば、ビルフランが経営し、ペリーヌの働く工場が紡績工場であることも注目すべき点である。紡績業は、産業革命の象徴とでもいうべき業種である。工業化においてイギリスから大きく後れを取ったフランスだが、ペリーヌの時代には追い付きつつあり、第二帝政期に整備されたインフラを利用して著しい発展を見せていた。それは、家内工業から工場工業への変革の時代である。それまでの、生活と生産の現場が一致していた時代から、両者が分断され、人々が生活の中でモノをつくるという行為から遠ざけられはじめた時代である。

ペリーヌは、それらの分断した事柄を次々に結びつけていく。

マロクールの街で、ペリーヌは町はずれの空き家に居を構え、自分の力で生活しようと決意する。それは単に生活費を自分で稼ぐというだけではない。ペリーヌは生活に必要な道具を自分の手でつくってしまう。くつ、下着、鍋や食器などをつくり、それをけっこう楽しんでいるようである。小規模ながら、ペリーヌはものづくりを自らの手を取り戻し、生活と生産の場を結びつける。

また、ペリーヌは労使間の断絶の解消についても積極的に動く。工場の経営者であるビルフランに対し、従業員の葬式に出席することをすすめたり、ひどい待遇を受ける女工の悪臭漂う共同部屋に連れ出したりして、ビルフランに従業員の待遇改善に目を向けさせることに成功する(49話)。ペリーヌはビルフランに対してこんなふうに伝える。

「ビルフラン様は今までは工場を大きくすることだけを考えていたのではないでしょうか。ですから、これからは働いている人たちのことたちをもっともっとお考えになっていただきたいのです。」

ところで、<結びつける者>としてのペリーヌの特質は、母の影響が大きい。物語の序盤では、ペリーヌは負けん気が強く、写真屋としての商売を同業者に邪魔されたときなどは自分たちの腕が上だと食ってかかっている(10話)。母はそんなペリーヌをいさめ、相手の立場に立つことを教え、死の際では「人に愛されるためには、まず自分が人を愛さなくては」と伝えるのである。

『ペリーヌ物語』21話 ペリーヌと母

母の教えのとおり、さまざまなものをうまく結びつけていくペリーヌだが、祖父との関係だけはうまくいかない。ペリーヌは、祖父に拒絶されることが怖くて、自分が孫だと言い出すことができない。そこで登場するのが、フィリップ弁護士である。

フィリップ弁護士はペリーヌのインドからフランスへの長い旅路をたどることで、ペリーヌの父と母、旅の中で出会った人々を順に線で結んでいく。倒叙的に描かれるその様子は、刑事コロンボを見ているような痛快さがある。そして、49話において、フィリップ弁護士はペリーヌとビルフランをつなぐ最後のパーツであるルクリおばさんの存在を指摘し、ペリーヌはビルフランの孫だと解き明かすのである。

ペリーヌは<結びつける者>としての役割を持ちながら、自分と祖父の関係だけは結びつけることができなかった。しかし、ペリーヌが旅の途中で結んできた人とのつながりが、最後には自分と祖父を結びつける糸になるという、印象的なラストシーンを迎えるのである。

50話以降はエピローグのようなものだが、祖父はペリーヌの勧めで目の手術を行い、閉ざされていた外界とのつながりを取り戻して物語は終わる。

第1話から最終話まで、作品の持つテーマを余すことなく描き切っている。なにより「人の結びつき」などというくすぐったいようなテーマを正面から描いているにも関わらず、まったく鼻に付かないのがいいところだ。

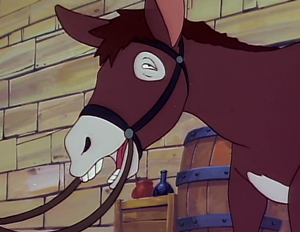

惜しむらくは、その独特のキャラクターデザインだろう。ペリーヌは慣れればかわいいのだが、たまにタツノオトシゴの妖精みたいな顔になるのが玉に瑕だ。あと、酔ったロバのパリカールは、夢に出てくる。

『ペリーヌ物語』8話 酔いどれパリカール